Table of Contents

वायुमंडलीय दाब का वितरण:

वायुमंडलीय दाब लंबवत और साथ ही क्षैतिज रूप से बदलता है।

वायुमंडलीय दाब का लंबवत वितरण:

वायुमंडलीय दाब सामान्य परिस्थितियों में समुद्र तल पर अधिकतम होता है, और यह ऊंचाई के साथ घटता जाता है। ऊंचाई और दाब के बीच कोई सरल संबंध नहीं है। हालांकि, सामान्य तौर पर, हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब औसतन हर 10 मीटर ऊंचाई पर लगभग 1 मिलीबार की दर से घटता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 1013.25 मिलीबार है जो 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटकर आधा (1013.2 मिलीबार से 540 मिलीबार) हो जाता है।

वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण:

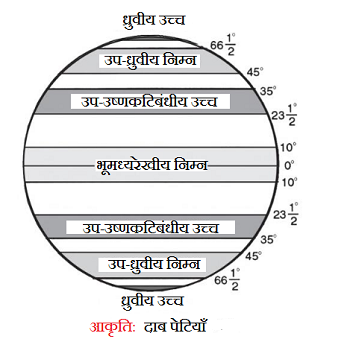

अक्षांशों में वायुमंडलीय दाब के वितरण को विश्व भर में वायुमंडलीय दाब के क्षैतिज वितरण के रूप में जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता आंचलिक चरित्र है जिसे दाब पेटियाँ कहा जाता है। कुछ विशिष्ट अक्षांशों के साथ विश्व भर में सात दाब पेटियाँ हैं। वे भूमध्यरेखीय निम्न, उपोष्णकटिबंधीय उच्च, उप-ध्रुवीय निम्न और ध्रुवीय उच्च हैं। भूमध्यरेखीय निम्न को छोड़कर, अन्य सभी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मेल खाने वाले जोड़े बनाते हैं। भूमध्यरेखीय निम्न-दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च ऊष्मीय रूप से प्रेरित पेटियाँ हैं जबकि उप-उष्णकटिबंधीय उच्च और उप-ध्रुवीय निम्न गतिशील रूप से प्रेरित पेटियाँ हैं। इस प्रकार, सात दाब पेटियों को निम्नलिखित चार समूहों में रखा गया है-

भूमध्यरेखीय निम्न-दाब पेटी (Equatorial Low-Pressure Belt):

यह एक निम्न दाब पेटी है जो भूमध्य रेखा के 10° उत्तर और दक्षिण तक फैली हुई है। निम्नलिखित तीन कारणों से वहाँ निम्न दाब बना रहता है-

(1) तीव्र ताप के कारण, हवा गर्म हो जाती है और भूमध्यरेखीय क्षेत्र के ऊपर उठती है और भूमध्यरेखीय निम्न-दाब पेटी का निर्माण करती है।

(2) वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है जिससे वायु का घनत्व कम हो जाता है। घनत्व में कमी के परिणामस्वरूप दाब कम होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि नम हवा का घनत्व हमेशा शुष्क हवा की तुलना में कम होता है।

(3) भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूमने की दर अधिकतम होती है। इसके परिणामस्वरूप भूमध्य रेखा पर अधिकतम केन्द्रापसारक बल होता है जो हवा को पृथ्वी की सतह से दूर धकेलता है और निम्न दबाव की स्थिति का कारण बनता है।

इस पेटी में बेहद कम दाब के साथ शांत स्थिति बनी हुई है। सतही हवाएँ आमतौर पर अनुपस्थित होती हैं क्योंकि इस पेटी के पास आने वाली हवाएँ इसके हाशिये के पास उठने लगती हैं। इस प्रकार, केवल ऊर्ध्वाधर धाराएँ पाई जाती हैं। अत्यंत शांत वायु गति के कारण इस पेटी को डोलड्रम्स भी कहा जाता है।

उप-उष्णकटिबंधीय उच्च-दाब पेटियाँ (Sub-Tropical High-Pressure Belts):

ये पेटियाँ कटिबंधों के निकट से लगभग 35° उत्तर और 35° दक्षिण तक फैली हुई हैं। इन क्षेत्रों में उच्च दाब की स्थिति के लिए निम्नलिखित दो कारण जिम्मेदार हैं-

(1) भूमध्यरेखीय पेटी की गर्म हवा ऊपर जाने पर धीरे-धीरे ठंडी हो जाती है और पृथ्वी के घूमने के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। वे पूरी तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा पर पहुँचकर मुड़ जाते हैं और वहाँ उतरने लगते हैं। इस प्रकार, ठंडी हवा के उतरने से उष्ण कटिबंध से 35° उत्तर और 35° दक्षिण तक फैली एक पेटी में उच्च दबाव की स्थिति पैदा होती है।

(2) पृथ्वी के घूमने के कारण बड़े वायु द्रव्यमान ध्रुवीय क्षेत्रों से उपोष्णकटिबंधीय की ओर बहते हैं और वहां उच्च दबाव का कारण बनते हैं। अवरोही हवा इन उच्च दबाव पेटियों में परिवर्तनशील और कमजोर हवाओं के साथ एक शांत स्थिति पैदा करती है। इसलिए, उन्हें ‘बेल्ट ऑफ कैलम’ या ‘हॉर्स लैटीट्यूड्स (अश्व अक्षांश)’ कहा जाता है। शुरुआती दिनों में, अश्व के माल के साथ नौकायन जहाजों को ऐसी शांत परिस्थितियों में पालना बहुत मुश्किल होता था। वे अपने जहाजों को हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे।

उप-ध्रुवीय निम्न-दाब पेटियाँ (Sub-Polar Low-Pressure Belts):

उप-ध्रुवीय चढ़ाव क्रमशः 45° उत्तर और दक्षिण से आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित हैं। वे भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी से काफी भिन्न हैं क्योंकि वे निम्नलिखित दो कारकों के कारण होते हैं-

(1) पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण, हवा ध्रुवों से दूर चली जाती है और ध्रुवों पर कम दाब का कारण बनाती है। लेकिन ध्रुव बहुत ठंडे होते हैं और हवा को विस्थापित करने में अक्षीय घूर्णन का प्रभाव आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के पास महसूस होता है और उप-ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न दबाव की पेटियां बनती हैं।

(2) उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म महासागरीय धाराएं उप-ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी ले जाती हैं और वहां उच्च तापमान और निम्न दबाव की स्थिति पैदा करती हैं।

ध्रुवीय उच्च-दाब पेटियाँ (Polar High-Pressure Belts):

80° उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से, उच्च दाब पेटियाँ मौजूद हैं जिन्हें ध्रुवीय उच्च- दाब पेटियाँ के रूप में जाना जाता है। ये उच्च दाब पेटियाँ ध्रुवों पर अत्यधिक निम्न तापमान के कारण बनती हैं जो गर्मी के मौसम में भी हिमांक बिंदु से नीचे रहती हैं। हवा ठंडी और घनी रहती है और इसके परिणामस्वरूप वहां उच्च दाब होता है।

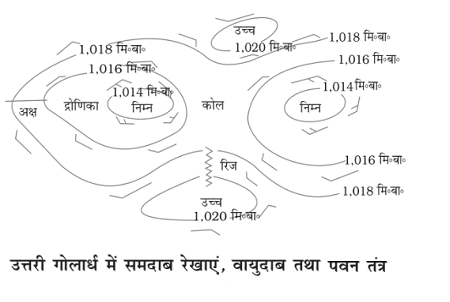

वायुमंडलीय दाब में छोटे अंतर का अपना महत्व है क्योंकि वे हवा की दिशा और वेग को प्रभावित करते हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को खत्म करने के लिए इसे समुद्र तल तक घटाया जाता है। यह विभिन्न स्टेशनों पर प्रचलित दाब की तुलना करने में बहुत मददगार है। समुद्र के स्तर का दाब मौसम के नक्शे पर दिखाया जाता है, अक्सर आइसोबार (समदाब रेखाएं) की मदद से।

चित्रा दबाव प्रणालियों के अनुरूप आइसोबार के प्रतिरूप को दर्शाता है। कम दाब प्रणाली केंद्र में सबसे कम दाब के साथ एक या एक से अधिक समदाब रेखा से घिरी होती है। उच्च दाब प्रणाली भी केंद्र में उच्चतम दाब वाले एक या एक से अधिक समदाब रेखा से घिरी होती है।