Table of Contents

हवा की दिशा और गति:

वायु की क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। पवन वायुमंडलीय दाब में क्षैतिज अंतर के कारण होती है। जैसे जल उच्च क्षेत्र से निचले क्षेत्र की ओर बहता है, वैसे ही वायु उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। फिंच और ट्रेवर्था के अनुसार, “पवन दाब की असमानताओं को ठीक करने के लिए प्रकृति के प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है”। वायु की ऊर्ध्वाधर या लगभग लंबवत गति को वायु धारा (Air Current) कहा जाता है। पवनें और वायु धाराएं मिलकर वातावरण में परिसंचरण की एक प्रणाली बनाती हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती और एक समान सतह होती, तो वायु उच्च दाब वाले क्षेत्रों से सीधे निम्न दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती। लेकिन वास्तविकता यह है कि पृथ्वी अपने सतह विन्यास में न तो स्थिर है और न ही एक समान। इसलिए पवन की दिशा और गति को नीचे वर्णित कारकों के संयोजन द्वारा नियंत्रित किया जाता है-

दाब प्रवणता बल (Pressure Gradient Force):

वायुमंडलीय दाब के क्षैतिज वितरण में अंतर पवनों को उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर ले जाता है। प्रति इकाई दूरी के दाब में परिवर्तन की दर को दाब प्रवणता कहा जाता है और पवनों को चलाने के लिए दाब प्रवणता द्वारा लागू बल को दाब प्रवणता बल के रूप में जाना जाता है। दबाव प्रवणता और उसका बल जितना अधिक होगा, पवन की गति उतनी ही अधिक होगी। चूंकि बल की दिशा उच्च से निम्न दाब क्षेत्र और समदाब रेखा के लंबवत होती है, हवा की प्रारंभिक प्रवृत्ति प्रवणता के समानांतर और समदाब रेखा के समकोण पर चलने की होती है।

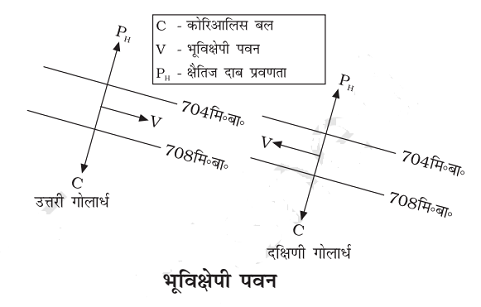

कोरिओलिस प्रभाव या कोरिओलिस बल:

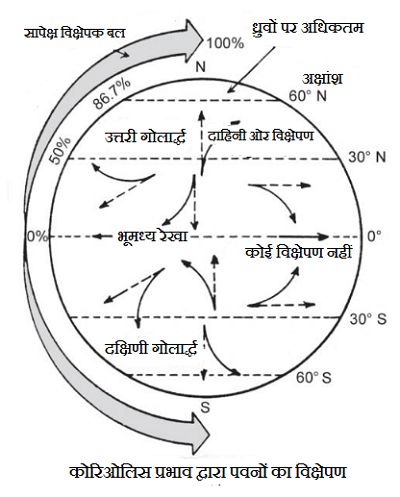

पृथ्वी के घूमने के कारण पवनें समदाब रेखा को पार नहीं करतीं बल्कि अपने मूल पथ से विक्षेपित हो जाती हैं। फ्रांसीसी गणितज्ञ गैसपार्ड डी कोरिओलिस के नाम पर इसे कोरिओलिस प्रभाव या कोरिओलिस बल कहा जाता है, जिन्होंने इसे 1835 में प्रदर्शित किया था। कोरिओलिस बल के प्रभाव में पवनें उत्तरी गोलार्द्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बायीं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इस अवधारणा को 1855 में विलियम फेरेल द्वारा विकसित किया गया था और इसे फेरेल नियम के रूप में जाना जाता है। इस घटना को बाय्स बैलेट के नियम से भी समझा जा सकता है, जिसे 1857 में बाय्स बैलेट द्वारा आगे रखा गया। इस नियम के अनुसार, “यदि कोई प्रेक्षक उत्तरी गोलार्ध में हवा की ओर पीठ करके खड़ा होता है, तो उसके दाहिने हाथ की तुलना में उसके बाएं हाथ पर दबाव कम होता है, दक्षिणी गोलार्ध में, उसके दाहिने ओर दबाव कम होता है”।

कोरिओलिस बल विभिन्न अक्षांशों पर पवनों को अलग-अलग हद तक विक्षेपित करता है। भूमध्य रेखा पर इसका प्रभाव शून्य होता है। दूसरे शब्दों में, भूमध्य रेखा पर हवा की दिशा में कोई विक्षेपण नहीं होता है। यह विक्षेपण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यदि हम मान लें कि ध्रुवों पर 100% विक्षेपण है तो 30° और 60° अक्षांशों पर विक्षेपण क्रमशः 50% और 86.7% होगा।

अभिकेंद्र त्वरण (Centripetal Acceleration):

घूर्णन पृथ्वी पर घूर्णन केंद्र की ओर वायु के आवक त्वरण के कारण, वायु के लिए उच्च या निम्न दबाव के स्थानीय अक्ष के बारे में एक घुमावदार पथ ( समदाब रेखा के समानांतर) बनाए रखना संभव है। इसे अभिकेंद्र त्वरण के रूप में जाना जाता है।

भूमि घर्षण (Land Friction):

पृथ्वी की सतह की अनियमितताएं पवनों में घर्षण और रुकावट पैदा करती हैं और उनकी गति और दिशा को प्रभावित करती हैं। पहाड़ों, पठारों और घाटियों जैसी भूमि की विशेषताएं पवनों की गति और दिशा में बदलाव लाती हैं। समुद्र की अपेक्षाकृत चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है और समुद्र की सतह पर पवनों की गति और दिशा में अधिक परिवर्तन नहीं होता है।

पवन का वेग और पवन की दिशा पवन उत्पन्न करने वाली शक्तियों से प्रभावित होती है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊँचाई पर पवनें घर्षण प्रभाव से मुक्त होती हैं और दाब प्रवणता और कोरिओलिस बल द्वारा नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी होती हैं और जब कोई घर्षण नहीं होता है, तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल द्वारा संतुलित किया जाता है और परिणामी पवन समदाब रेखा के समानांतर चलती है। इस पवन को भूविक्षेपी पवन (geostrophic wind) के नाम से जाना जाता है।

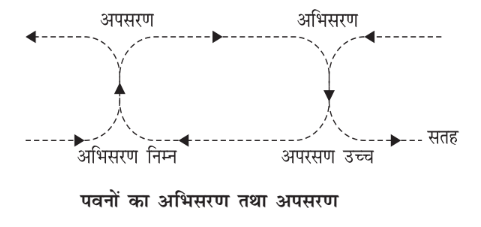

पृथ्वी की सतह पर पवन परिसंचरण का उच्च ऊंचाई पर पवन परिसंचरण से घनिष्ठ संबंध है। कम दाब वाले क्षेत्र में वायु अभिसरण करती है और ऊपर उठती है। इसके विपरीत, उच्च दाब क्षेत्र में इसकी वायु ऊपर से कम हो जाती है और सतह पर अपसरण करती है। अभिसरण के अलावा, कुछ एडी, संवहन धाराएं, भौगोलिक उत्थान और मोर्चों के साथ उत्थान वायु के ऊपर उठने का कारण बनते हैं, जो बादल और वर्षा के निर्माण के लिए आवश्यक है।